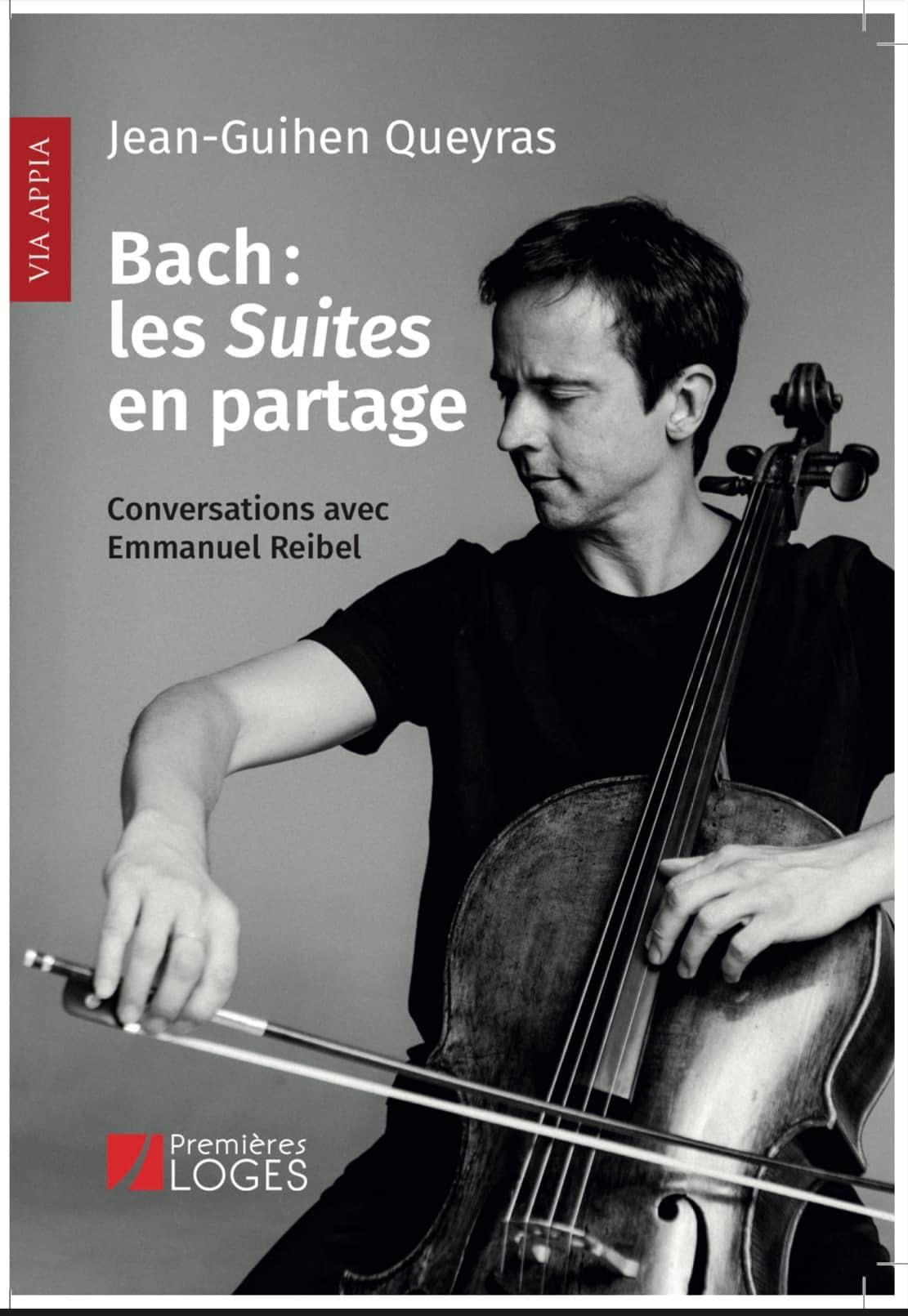

Bach, les suites en partage

Quinze ans après son enregistrement des Suites de Jean-Sébastien Bach, Jean-Guihen Queyras livre pour la première fois par écrit ses réflexions sur l’Everest des violoncellistes. Au fil du temps, les Suites sont devenues le répertoire qu’il a le plus défendu au concert, tantôt à la faveur d’intégrales, parfois augmentées de pièces contemporaines, tantôt dans un spectacle conçu par la fameuse chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker. Bach est aussi devenu la pierre angulaire de son enseignement. Comment donner en partage ces œuvres exigeantes pour violoncelle seul, avec une flamme sans cesse renouvelée ? Au travers de conversations avec Emmanuel Reibel, ce musicien passionné dévoile une série de souvenirs personnels, tout en livrant de pénétrantes analyses et de précieux conseils d’interprétation.

Emissions : Sous la couverture ; le Bach du dimanche ; Musique matin (RTS) ;

Articles : Resmusica ; Classica ; Haute Provence Info ;

Nature et musique

Comment la musique est devenue "romantique", de Rousseau à Berlioz

Fondé sur des sources multiples rassemblées notamment selon des méthodes de dépouillements numériques systématiques, cet essai vise à comprendre la façon dont s’est progressivement construite, dans sa dynamique historique, la catégorie esthétique du romantisme. Il cherche ainsi à montrer comment la musique est devenue « romantique », c’est-à-dire comment le discours esthétique a peu à peu sacralisé l’adjectif, par le biais de trois processus conjoints : un transfert artistique (le terme a glissé du lexique des paysages et de la littérature vers celui de la musique), un transfert culturel (issu des pays britanniques puis germaniques), une subtile stratification terminologique enfin (puisque plusieurs sens sédimentèrent, entrèrent en tension ou en concurrence, avant de cristalliser partiellement en concept).

Paris, Fayard, 2013.

Prix François-Victor Noury de l'Académie française.

Faust, la musique au défi du mythe

Partant d’un constat simple – le caractère improbable de tout Faust musical, en raison du caractère livresque, philosophique et théologique de ce sujet centré sur une figure d’érudit –, ce livre se demande en quoi la musique contribue à enrichir le mythe. L’hypothèse de départ est la suivante : si les compositeurs n’ont pas cessé, à partir du début du XIXe siècle, de s’emparer de la figure par excellence du Savoir et de la Connaissance, c’est peut-être pour faire valoir les prétentions herméneutiques de la musique elle-même. En se frottant au mythe de Faust, celle-ci entendrait dépasser le stade des Sensations pour se faire Sens. Cette enquête d’herméneutique et de mythopoétique musicale s’étend à la floraison de créations contemporaines consacrées à Faust (Schnittke, Adams, Dusapin, Fénelon notamment).

Paris, Fayard, 2008.

Prix des Muses 2009 (Essai)

L'Ecriture de la critique musicale au temps de Berlioz

Ce livre de synthèse brosse un panorama de la critique musicale française sur le demi-siècle couvert par la période 1820-1870. Il s’est surtout agi de montrer que les articles de critique musicale ne livraient point des données brutes à partir desquelles on pouvait construire une histoire de la musique, et qu’ils ne constituaient pas davantage ces témoignages de partialité ou d’incompétence auxquels on les avait parfois réduits ; en s’intéressant à l’écriture de la critique (conçue comme une pratique historiquement déterminée par différents facteurs) on a voulu montrer que l’exercice de la critique était sous-tendu par un système de valeurs intersubjectives et souvent paradoxales façonnant le jugement, et par une série de modèles rédactionnels influençant non seulement l’écriture, mais l’écoute même de la musique.

Compte rendu dans OpenEdition Journals

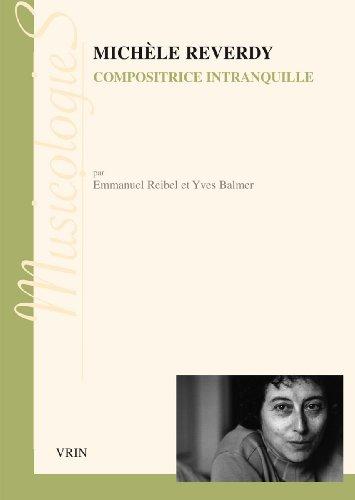

Michèle Reverdy, compositrice intranquille

Cette monographie co-écrite avec Yves Balmer s’intéresse à Michèle Reverdy (1943-), qui occupe une position singulière dans le panorama contemporain : éperdument éprise d’expression, mais revendiquant la continuité historique du langage atonal, cette admiratrice d’Alban Berg cultiva une indépendance d’esprit qui la fit se heurter parfois au gout dominant. Nourri de nombreuses archives inédites, ce livre lève le voile sur un univers créateur très attachant, enraciné dans un passé mystérieusement obsédant dont la table de travail de la musicienne constitue l’inlassable exutoire. Il ressort un portrait sensible, non seulement de la compositrice, qui façonne ses œuvres tour à tour en architecte ou en peintre, mais aussi de la journaliste, de la pédagogue et de la femme « intranquille », livrée à une introspection continue. En contrepoint surgit alors une réflexion sur les relations qui peuvent s’établir entre un musicologue et un compositeur, et sur le sens qu’il y a à écrire un livre sur un artiste vivant.

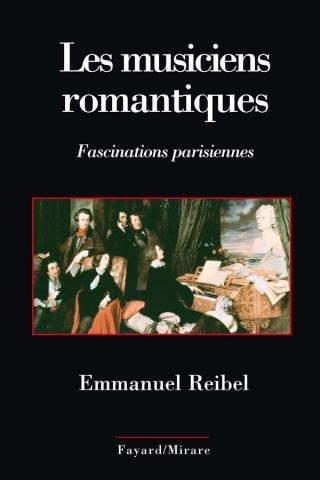

Les musiciens romantiques, fascinations parisiennes

Ce livre montre comment le cosmopolitisme de la capitale française a contribué à faire se rencontrer, au coeur du XIXe siècle, la plupart des musiciens étrangers qui furent fascinés par la culture française, son histoire politique, sa vitalité littéraire et son emulation artistique, son art de vivre et sa faculté à consacrer les carrières européennes. Qualifié par Liszt de “centre intellectual du monde”, Paris concentre au XIXe siècle un faisceau de talents qui en fait un pôle mythique de l’Europe musicale. Conçu comme un tableau animé par des têtes d’affiche prestigieuses, cet ouvrage fait découvrir également des acteurs moins illustres mais non moins valeureux : élaborant des stratégies de conquête ou animés d’un idéal, tous subissent la séduction de la ville à séduire.